徳冨蘆花記念文学館からのお知らせのバックナンバー

お知らせのバックナンバー

3月の文学館

3月3日のひなまつりの日に伊香保では雪が降りました。この冬は雪が少ないですが、まだ雪が降るようです。気をつけてお越しください。

この日は夕方には青空が出て、遠くの山は夕日で照らされて幻想的でした。

(令和7年2月2日撮影)

蘆花先生が3回目の伊香保に訪れたときはお正月でした。伊香保の寒さを次のように記しています。

海抜二千六百尺の北を向いた伊香保の冬は勿論寒い。蜜柑がざくゝに氷りました。温泉がなければ中々堪へられません。でも私共はよく下駄ばきで氷つた山路阪路を滑つたり轉んだりして歩きました。晝は専ら聖書とトルストイを讀み、舊冬から菜食になつたので、肉も魚も廢して、毎日の様に湯豆腐ばかり喰べました。主人が好事の惡戯から、お浪と云ふ女中をつけてくれました。不如歸が思ひがけない廣告になつたと謂ふので、宿では特に心をつけてくれるのでしたが、打置きが好きの私共の氣癖を知つて居るので、よろづ殊立たぬやうにしてくれるのでした。追々氣心を知られると、此方も樂で居心地よく、いらぬ遠慮をして今更他に宿を求むるより、不如歸が出やうと出まいと、矢張最初から仁泉亭が私共には一番ふさはしい宿であつたのです。

みかんがざくざくに凍るという表現が素敵です。寒い感じがダイレクトに伝わります。

2月の文学館

令和7年に入って初めて雪が降りました。朝から雪が降り続けていましたが、気温が高いため、道などには積もりませんでした。

山の木々は雪化粧をして綺麗でした。

(庭園前)

(記念館前)

(終焉の間から見える景色)

(展示館から見える景色)

(令和7年2月2日撮影)

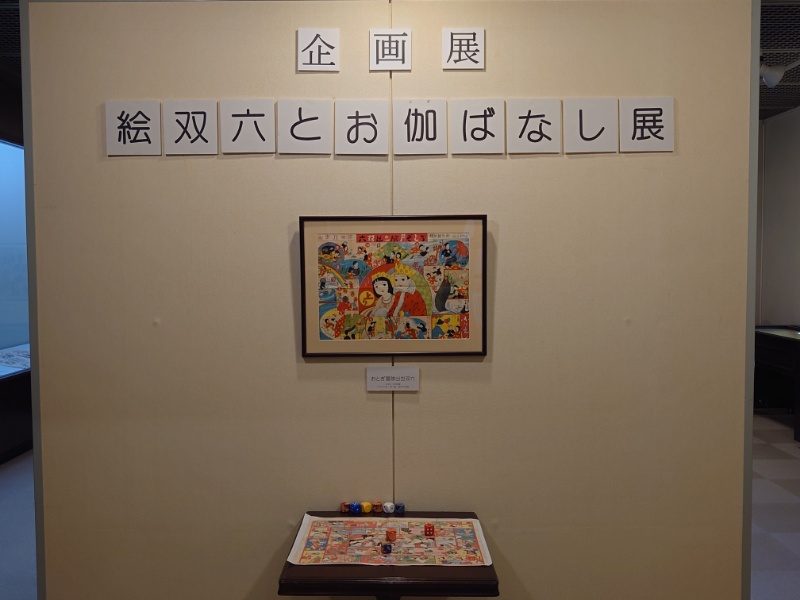

令和6年度企画展「絵双六とお伽ばなし展」

1月4日(土曜日)から2月25日(火曜日)までの期間で、「絵双六とお伽ばなし展」を開催しています。

本展では、明治から昭和にかけて雑誌のお正月号の付録として人気だった絵双六やお伽ばなしの絵本を紹介します。

明治時代以後は文明開化・富国強兵をテーマにした双六が現れ、国威発揚の手段として用いられるようになったことがうかがわれます。

12月の文学館2

ついに雪が降りました。この日は気温が上がらず一日寒い日となりました。

伊香保へお越しの際は、車には滑り止め等の準備をし、暖かい服装でお越しください。

(庭園前)

(記念館前)

(終焉の間から見える景色)

(令和6年12月22日撮影)

12月の文学館

12月に入り、気温も冬らしく寒くなってきました。伊香保にお越しの際は、暖かい服装でお越しください。

(庭園前)

(記念館前の木の葉っぱもすっかり散ってしまいました。)

(手水鉢に薄氷が張っていました。)

(終焉の間から見える景色)

(展示館から見える景色:夕焼けの山々が美しいです)

(令和6年12月11日撮影)

11月の文学館

寒くなったり暖かい日が戻ったりと不安定な気温で紅葉が遅れているようで、文学館の紅葉がようやく色づき始めました。

日中は暖かい日でも、朝晩は冷え込みますので、調節できる服装でお越しください。

(庭園前:朝日に照らされて綺麗です。)

(記念館前)

(終焉の間から見える景色)

(展示館から見える景色:遠くの山々がよく見えます)

(令和6年11月11日撮影)

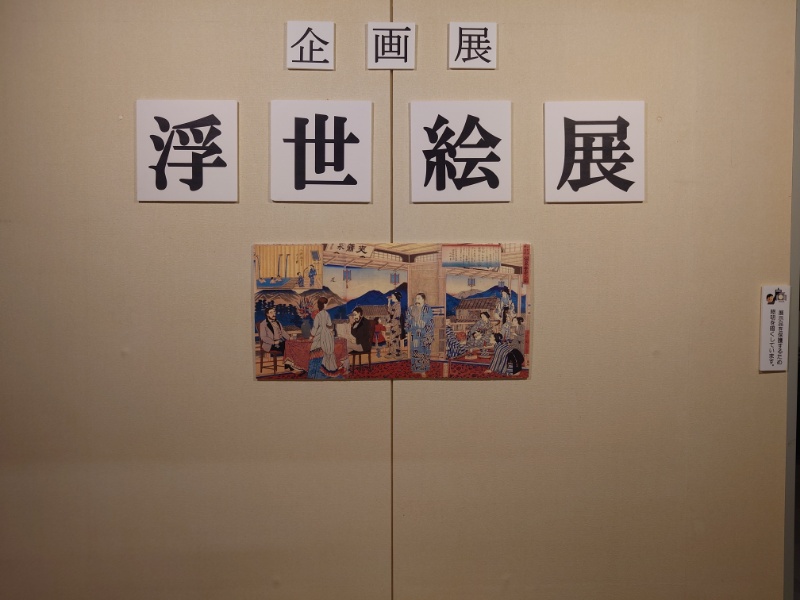

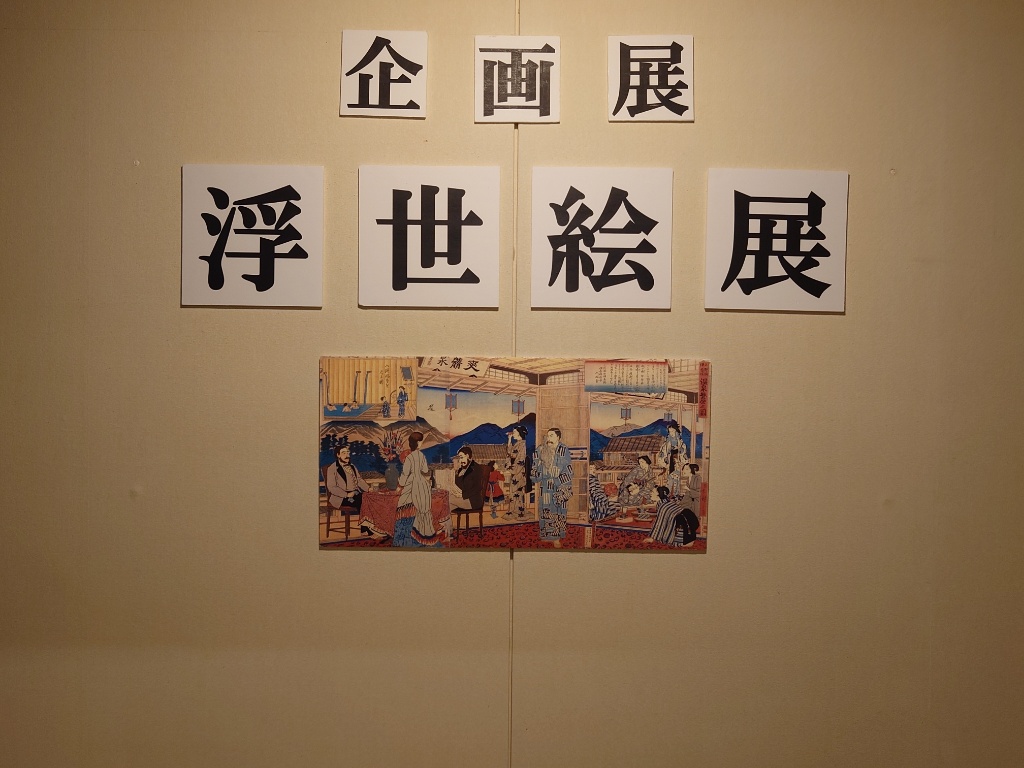

令和6年度企画展「浮世絵展」

11月2日(土曜日)から12月25日(水曜日)までの期間で、「浮世絵展」を開催しています。

本展では、本館が所蔵する「大錦木曾街道六十九次」や「伊香保八景」などの浮世絵を展示します。

昭和初期の複製版画集「大錦木曾街道六十九次」では、「日本橋」から「板鼻」までを紹介します。

「伊香保八景」では、歌川広重と玉蘭斎貞秀の両作者による表紙を含む18点を紹介します。両作者の描く伊香保をお楽しみください。

そのほか、明治初期の伊香保温泉を描いた浮世絵などを展示します。

10月の文学館

日中は陽気が気持ちのよい行楽シーズンとなりました。先日までの猛暑が嘘のようです。

伊香保の朝晩は冷え込みますので、調節できる服装でお越しください。

(庭園の木々が色づき始めました)

(記念館前)

(終焉の間から見える景色)

(令和6年10月15日撮影)

9月の文学館

9月18日から20日まで伊香保まつりが開催されました。文学館入り口もお祭りの支度をしました。

9月18日は蘆花先生の命日です。この日は先生を追悼しお茶会が開催されました。

(令和6年9月18日撮影)

9月下旬になり、すっかり秋めいてきました。本日9月26日は天気もよく、気温が24℃程度と過ごしやすい日です。

(庭園:葉っぱが少し色づいてきた気がします。)

(記念館玄関前の白いホトトギスが見頃です)

(終焉の間から見える景色)

(令和6年9月26日撮影)

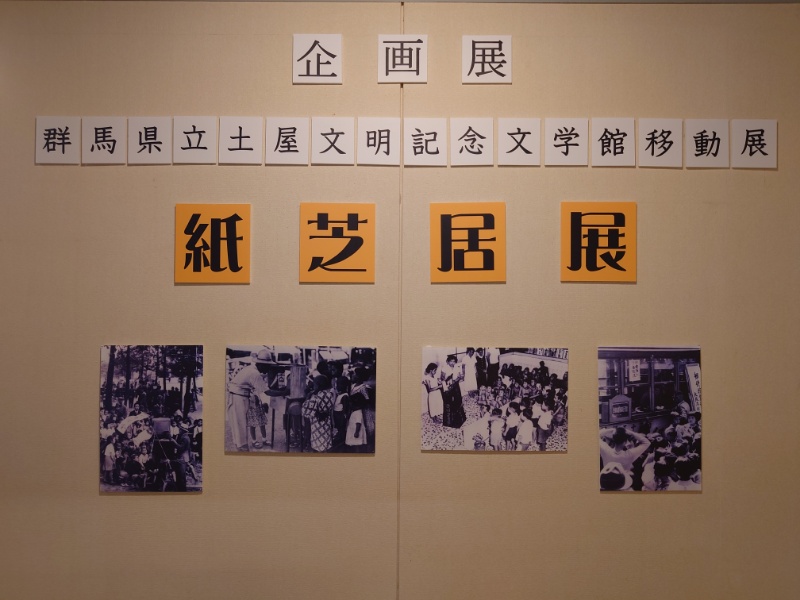

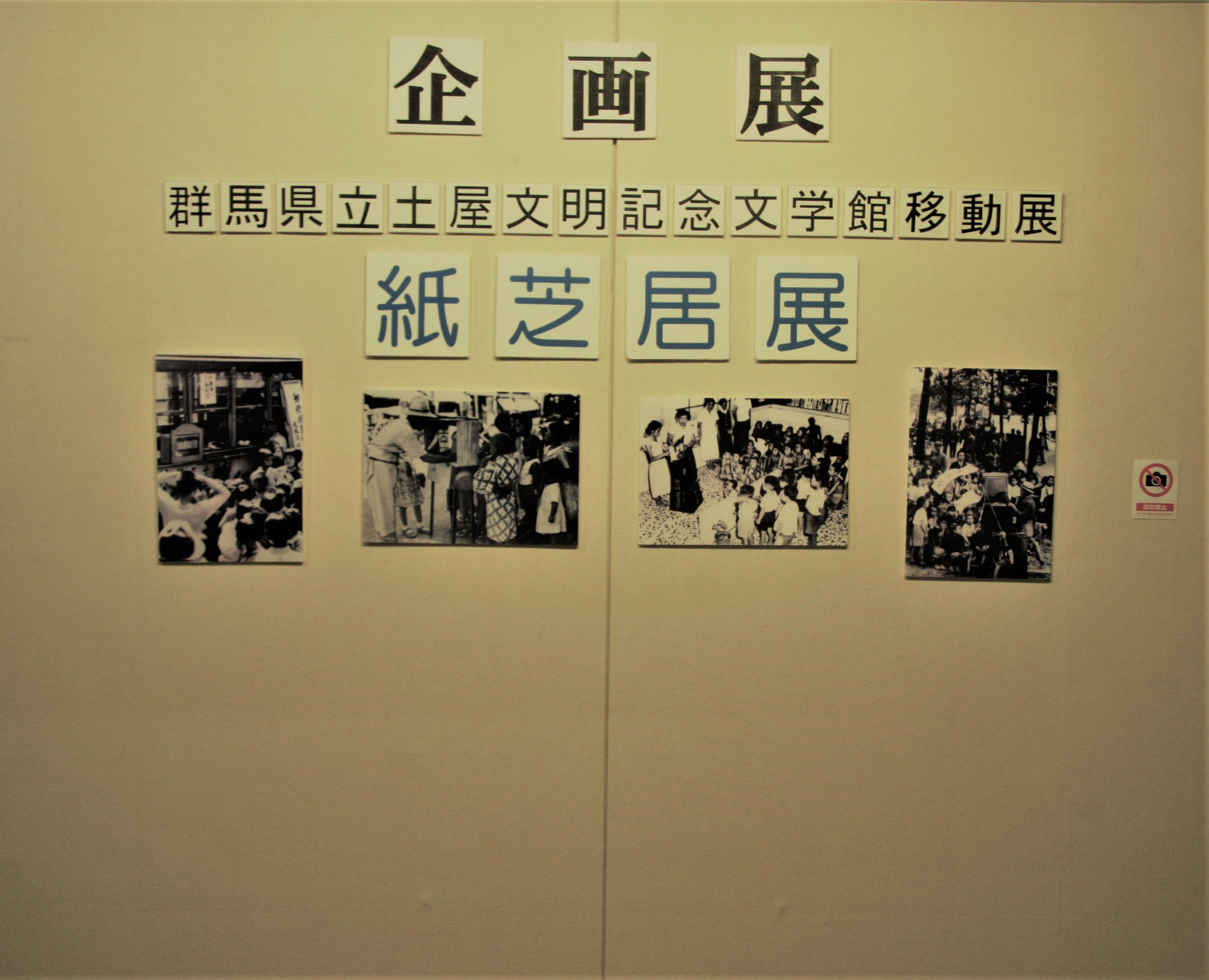

令和6年度企画展「紙芝居展」

9月1日(日曜日)から10月24日(木曜日)までの期間で、「紙芝居展」と題しまして、群馬県立土屋文明記念文学館の移動展を開催しています。

紙芝居は、昭和5年頃に「黄金バット」「鞍馬天狗」などの街頭紙芝居として登場した日本特有の文化財です。本展では、紙芝居のルーツをたどり、最初期の街頭紙芝居から教育紙芝居などさまざまな紙芝居とその歴史を紹介します。

8月の文学館

夏真っ盛りですね!伊香保でも毎日が暑いので、お越しの際は熱中症に気をつけてください。

(庭園)

(記念館前)

(この日は山がよく見えました。)

そんな暑い毎日ですが、周りの景色が変わりだしました。裏山ではクルミが実を結びだし、アキアカネがたくさん飛ぶようになりました。

秋の訪れを感じます。

(令和6年8月12日撮影)

7月の文学館

梅雨が明けた途端に夏らしい暑い日が続きます。避暑地である伊香保でも日陰で30℃に迫る気温になる場合がありますので、お越しの際は熱中症に気をつけてください。

(庭園:苔が日差しに照らされて美しいです。)

(記念館前)

(ホトトギスが大きく育っています。)

(終焉の間から見える景色)

館内に望遠鏡を設置しました。遠くの山々を見ることができますので、ご来館の際はぜひご覧になってください。

おすすめは獅子岩です。天気が良ければハッキリと見ることができます。

(令和6年7月21日撮影)

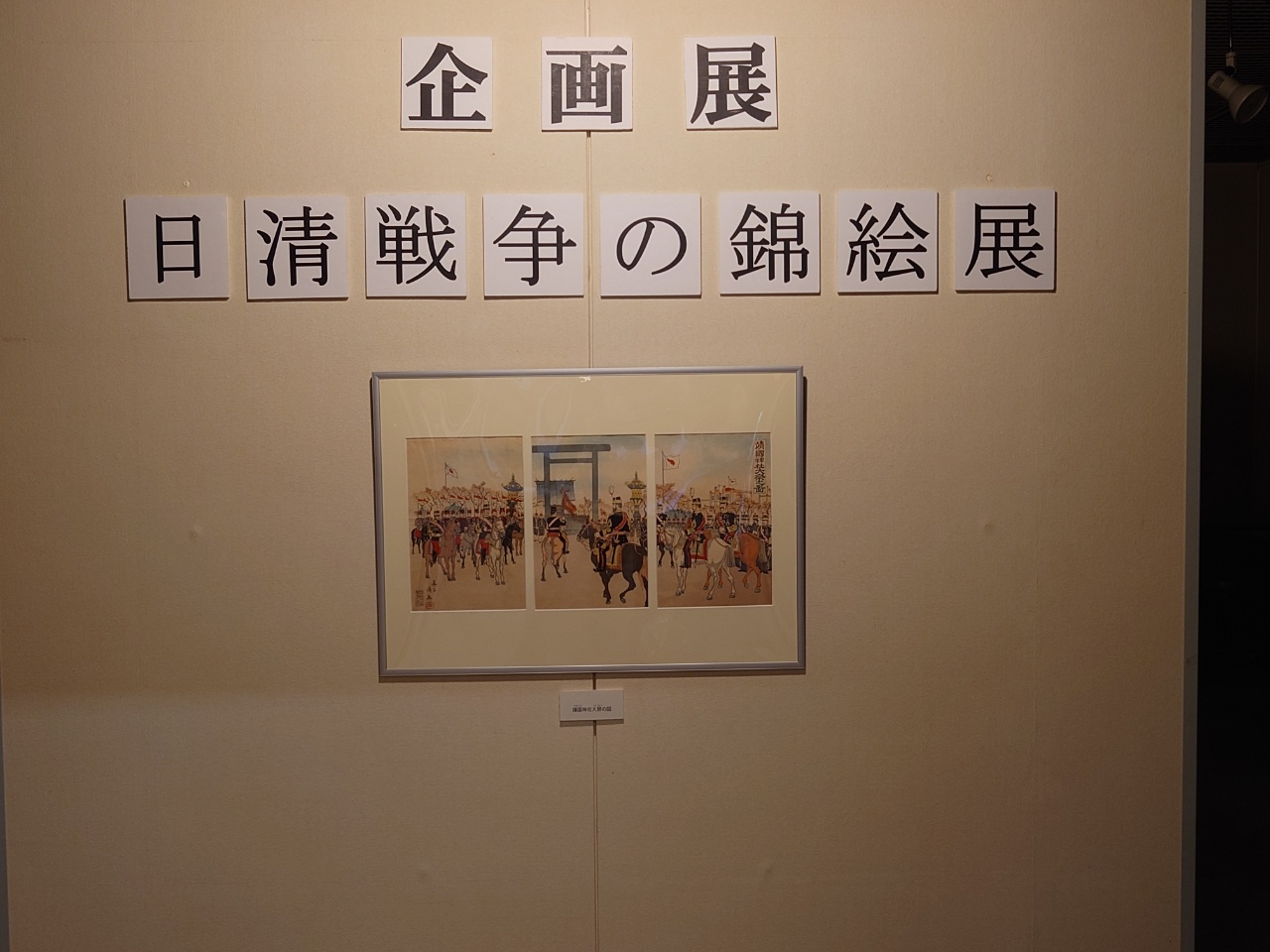

令和5年度企画展「日清戦争の錦絵展」

7月1日(月曜日)から8月25日(日曜日)までの期間で、企画展「日清戦争の錦絵展」を開催しています。

日清戦争の錦絵は、戦争中の明治27年から28年にかけて出版された多色刷りの版画で、3枚1組のものを1作品としたものが定番で、当時300作品余りが出版されたといわれています。

6月の文学館2

梅雨入りし、ジメジメと蒸し暑い毎日です。こんな日にまた珍しいお客さまがらっしゃいました。

サワガニです。どこから来るのか謎なのですが、雨が降ると時折館内にいらっしゃいます。

もし出会った際は、スタッフへお声掛けください。

6月の文学館

文学館のサツキがきれいに咲いています。また、庭園の苔も緑が美しいです。ぜひご覧になってください。

(庭園:苔の緑が美しいです)

(サツキが美しく咲いています。)

(記念館前)

(ホトトギスが大きく育ってきました!)

(記念館から見える景色)

(令和6年6月17日撮影)

5月の文学館2

本日5月22日は、はっきりしない天気で、少しずつ梅雨の気配を感じます。

この時期は、庭園の緑が美しくなってきます。お越しの際はぜひご覧ください。

(令和6年5月22日撮影)

この時期の自然は生命力に溢れ、とても美しく映ります。蘆花先生の「自然と人生」で、この時期の景色を描写したシーンが次のとおり表現されています。

伊香保を出でける頃ほとゝ傘を敲ける雨は澁川に至りて止み、水濁れる利根を渡りて前橋の方に半里も行く程に、雲は北へ北へと捲き去りて、午日の光雨の如く降り來る。

雨後日光に輝く渾事物の色鮮やかなるを見ずや。見渡す限り渺々と海の如く茂りたる桑の若葉は、一葉々々に露を帶び、雨に洗はれ、日光を吸い、日光を吐きて、金綠色の焔赫々と燃へ、晃々と照り、其間々には大麥小麥の白金色の穂波をうたすあり。遠き近き新樹の村は綠より綠を抽きて碧に映り、赤き五月鯉白き矢幡は、遠近にそよぎつゝあり。其間々に純碧の霞をかためたる如き妙義榛名小野子子持の絶々に出づるを見よ。其山々の間に越路の山の雪皎々と白きを見よ。此あたり人家の屋根には概ね菖蒲を植へたるが、折しも五月初旬の事なれば、濃き薄き紫の花淺綠の葉まじりに簇々と咲き出で、茅舎も花簪して立つ思あり。涼しき風吹き來ぬ。桑の若葉は心地よげに身ぶるひして、惜氣もなく金剛石の滴々をこぼし、人家屋頭の菖蒲の花は碧の空を撫でゝふらゝ頷く。先程まで空の一隅に堆く積み居たる雲の、何時か融け、散り、流れて、今は風に梳かるゝ羊毛の浮々としたる雲二條三條碧空に舞ひ、其れすら且流れ且消へつゝあるを見よ。心地よき眺や。露を拂ひて桑摘む乙女が歌の野面に流るゝを聞かずや。

上州の平野の眺を、是より余は平凡と思はざるべし。

5月上旬に蘆花夫妻が伊香保を出て、渋川を通り前橋へ近づいている途中で見た景色です。とても美しく表現されています。

5月の文学館

本日5月8日は、雨上がりの晴天で遠くまで見渡せました。

緑がまぶしく生命力にあふれており、景色も緑で一杯になってきました。

(記念館前の木が緑でいっぱいです。)

(遠くの山々が見渡せます。緑もいっぱいです。)

(ツツジやウワミズザクラも見られます。)

先日、珍しいお客さまがいらっしゃいました。ニホンカモシカです。ここまで近くに来てくれることは珍しいですが、運が良ければ会えるかもしれません。その際は、静かに見守ってください。

(令和6年4月28日撮影)

令和6年度企画展「夢見る女性誌展」

5月1日(水曜日)から6月25日(火曜日)までの期間で、「夢見る女性誌展」と題しまして、群馬県立土屋文明記念文学館の移動展を開催しています。

本展では、明治から昭和30年代までの女性誌の変遷を通じて、女性誌のあり方、求められた女性の生き方などを紹介しています。

本日5月1日は、あいにくの雨模様となってしまいましたが、記念館から望む景色がとてもきれいでした。

ツツジがきれいに咲いています。お越しの際はぜひご覧ください。

(令和6年5月1日撮影)

4月の文学館2

本日4月25日は、前日の雨から一転してとても良い天気になりました。雨が降ったおかげか、空気が澄んで遠くまで見渡せます。

新緑も眩しく、春真っ盛りです。

(文学館からの眺望)

(記念館からの眺望)

蘆花先生の代表作「富士」の中では、伊香保を多く描写しています。熊次と駒子の7回目の結婚記念日である5月5日のことを、次のように描写しています。

四月末の伊香保は、中々涼しいどころではなかつた。然し五月に入ると、追々馴染の山櫻が咲いて、その盛りが五月五日、熊次駒子の結婚第七記念日であつた。

(中略)

新緑の伊香保は、晴れさへすれば二人を外へ呼び出した。先に見たものも、復見に行つた。初めての處も見舞ふた。榛名山彙の出丸ともいふべき水澤山に上れば、頂は馬の背のやうに、東南の眺望は平野をかけて限りなく、西向けば一昨春其巓を夫婦が擧ぢた相馬が嶽、二つ嶽、烏帽子嶽、榛名富士など簇かり立たす榛名山塊のドツシリとした城構へ、折りからの夕陽に峰といふ峰、岨といふ岨は黄に燃へ、壑といふ壑、窪といふ窪は濃い紫を湛へ、眺むる夫妻に唯息を呑ましめるのであつた。

「見晴らし」の緑の展望は、書にも描けなかつた。七重の瀧の上流を溯つてゆくりなく到達した山ふところの別天地は、祖先が見失ふた埃田の面影の其一端を見出でたやうな喜であつた。遙に榛名湖の片影を望む山の上で、遠くから寄せて來る驟雨の音に魂までも撼かされ、ある時は沼尻川の末の深い大壑の底に下つて、崖上遙に夕陽射す藤の花を仰ぎながら此壑を鑿つた手の凄じさをしみじみと味はふた。

4月の文学館

暖かい春がやってきました。本日4月16日は、気温が17℃と過ごしやすい天気です。

(文学館前)

(記念館前)

(記念館前のホトトギスが芽吹き出しました!)

(駐車場の周りも花が咲き出しました)

(令和6年4月16日撮影)

3月の文学館

本日3月21日は、昨日に引き続き雪が降りました。

伊香保はまだまだ冷え込みますので、お越しの際は調節できる服装でお越しください。

(文学館前)

(記念館前)

(令和6年3月21日撮影)

令和5年度企画展「浮世絵展」

3月1日(金曜日)から4月25日(木曜日)までの期間で、「浮世絵展」を開催しています。

本展では、本館が所蔵する「大錦木曽街道六十九次」や「伊香保八景」などの浮世絵を展示します。

昭和初期の複製版画集「大錦木曽街道六十九次」では、「日本橋」から「板鼻」までを紹介します。

「伊香保八景」では、歌川広重と玉蘭斎貞秀の」両作者による表紙を含む18点を紹介します。

そのほか、明治初期の伊香保温泉を描いた浮世絵などを展示します。

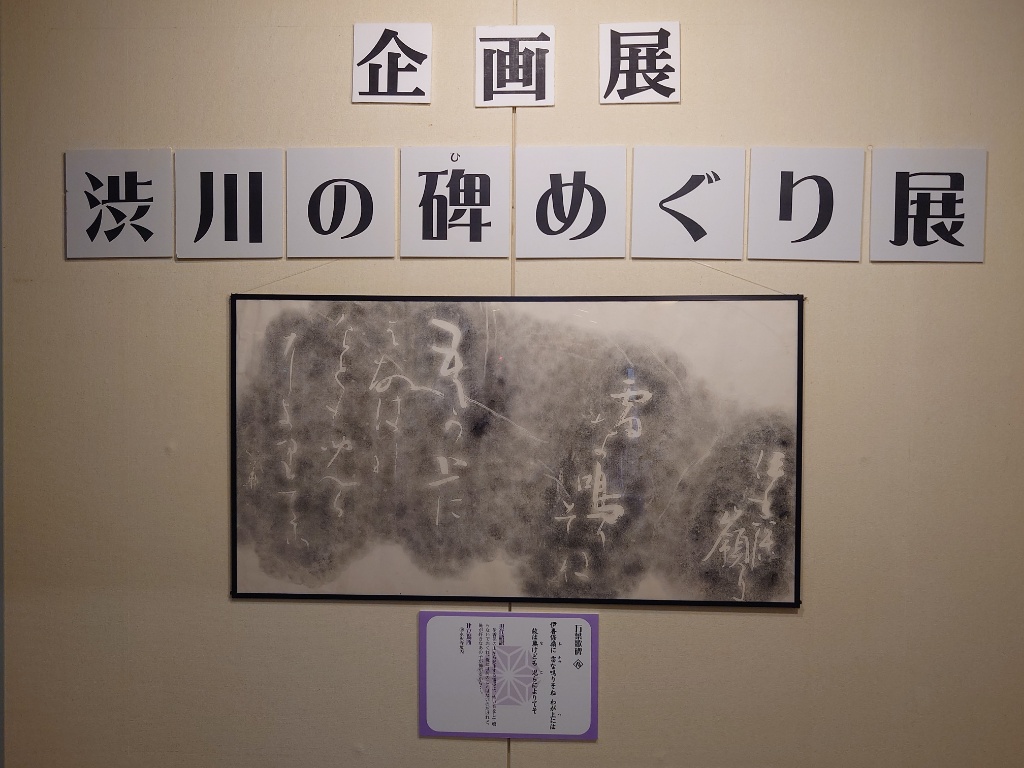

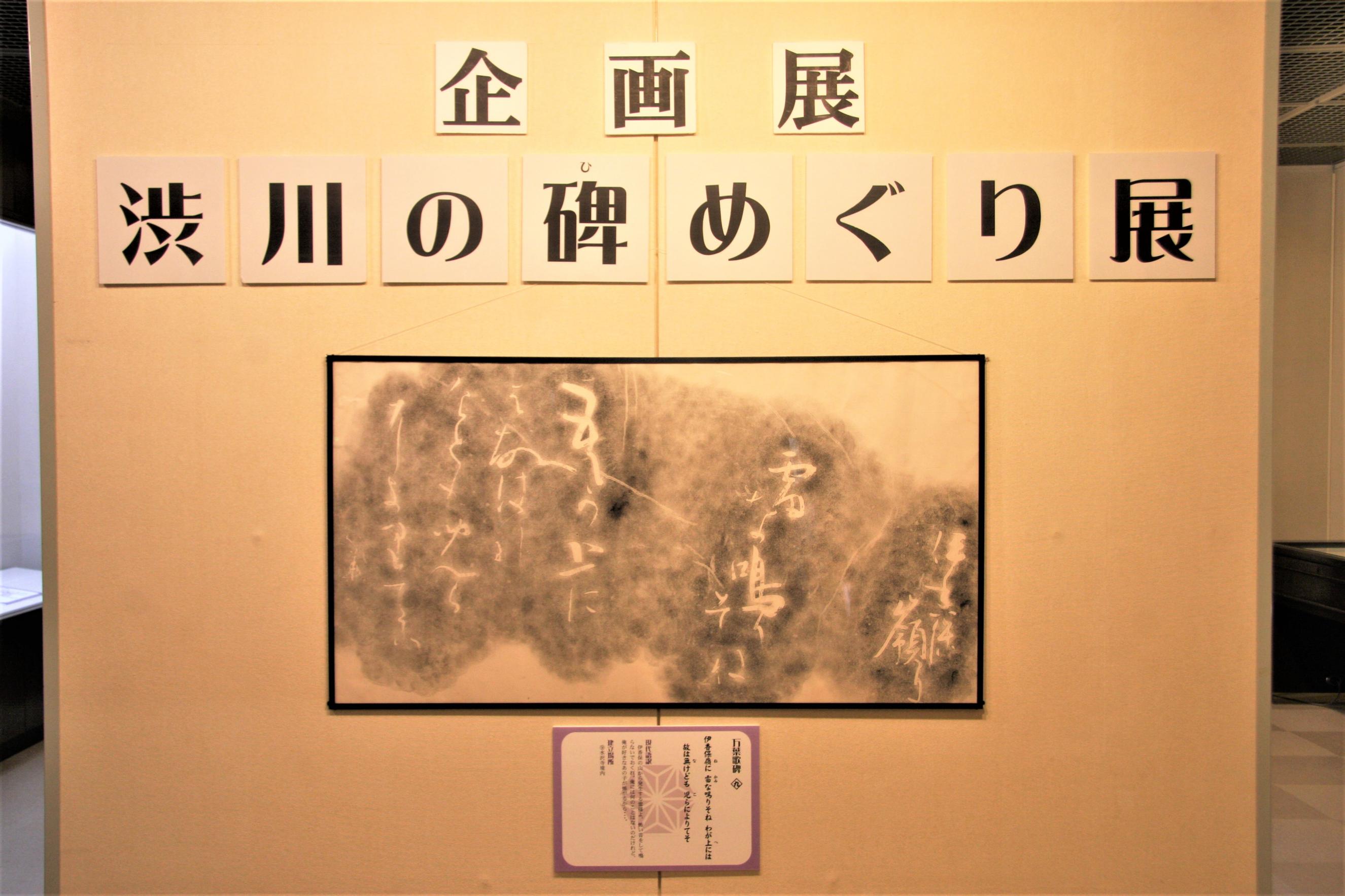

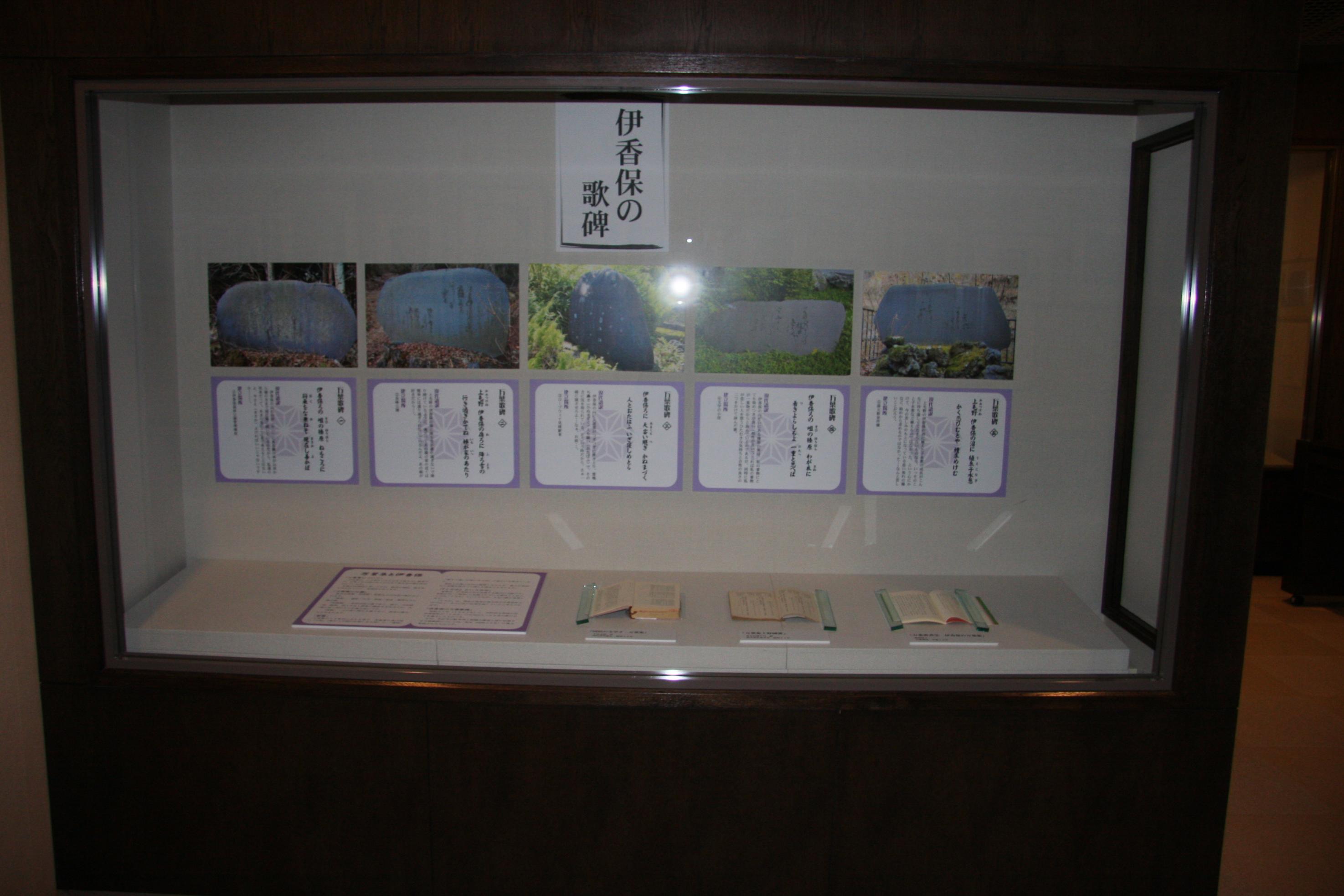

令和5年度企画展「渋川の碑めぐり展」

2月1日(木曜日)から2月26日(月曜日)までの期間で、「渋川の碑めぐり展」を開催しています。

本展では、渋川市内各所に建立された松尾芭蕉の句碑や、伊香保町に点在する万葉集の歌碑を写真やパネルなどで紹介します。

1月の文学館

1月16日は、本格的に雪が降りました。およそ15センチの雪が積り、文学館も雪化粧をしました。

(竹の灯籠が今年の干支である龍になりました。)

(通路の景色)

(記念館も雪化粧をしました。)

(寒い中ヤマガラが食事に来てくれました。)

(令和6年1月16日撮影)

蘆花先生は、お正月に伊香保に訪れたことがあります。明治39年で3回目の訪問です。

その時のことを「新春」にて、次のように記しています。

三度目が明治三十九年の正月です。日露戦争後の心的革命で、私は原宿の家をたゝみ「山へ轉居」と張札して、夫婦で伊香保に來ました。前に來た時まで高崎に居たO(オー)夫婦は、最早布哇(ハワイ)から米國に渡つて居たので、私共は高崎を素通りして、前橋から澁川を經て伊香保に上りました。私の前途は少しも分かりません。唯氷雪の中の温い仁泉が戀しかつたのです。丁度主人も私共と前後して東京から歸つて、みつちり家業に肩を入れる際でした。須田さんは細君のお咲さんと其世話をして居る岩崎別邸に居ました。冬は三階も締切つてあるので、帳場から鍵の手に折れ曲がつた下座敷の十疊を借りて、此處に澤山の荷物を持込みました。先づ無期限に伊香保住居をする筈であつたのです。

海抜二千六百尺の北を向いた伊香保の冬は勿論寒い。蜜柑がざくゝに氷りました。温泉がなければ中々堪へられません。でも私共はよく下駄ばきで氷つた山路阪路を滑つたり轉んだりして歩きました。晝は専ら聖書とトルストイを讀み、舊冬から菜食になつたので、肉も魚も廢して、毎日の様に湯豆腐ばかり喰べました。主人が好事の惡戯から、お浪と云ふ女中をつけてくれました。不如歸が思ひがけない廣告になつたと謂ふので、宿では特に心をつけてくれるのでしたが、打置きが好きの私共の氣癖を知つて居るので、よろづ殊立たぬやうにしてくれるのでした。追々氣心を知られると、此方も樂で居心地よく、いらぬ遠慮をして今更他に宿を求むるより、不如歸が出やうと出まいと、矢張最初から仁泉亭が私共には一番ふさはしい宿であつたのです。

私は此處で初めてトルストイに手紙を書きました。其内パレスチナに耶蘇の足跡を踏んで見たくなりました。ヤスナヤポリアナにも行きたくなりました。トルストイも老年です、生きて居る内に是非、と妻が頻りに勸めます。私も到頭思切つて、三月中旬伊香保を下り、(私が妻に勸めて、新島先生の故鄕安中で、私の同窓の先輩柏木牧師から洗禮を受けさしたのも此時です。)父讓りの地所を賣つた金が六百圓ばかり残つて居るのを持つて、四月の初に巡禮行の途に上りました。伊香保の温泉は子供が出来るので有名です。私共は前後六回伊香保に参つて、未だに子供はありません。果たして子供がないのでせう乎。否々、伊香保の仁泉は私共にアダムイブを生ましてくれました。即ち現在の私共両人です。相模の海も、武藏野の土も、それを育つるに大切な役を務めたのですが、其胚胎は明治三十九年の氷雪の伊香保にあつたことを決して否むことは出来ません。

休館のお知らせ

12月25日(月曜日)から12月29日(金曜日)まで、休館いたします。

12月30日(土曜日)からは、通常どおり開館いたします。

令和5年度企画展「絵双六とお伽ばなし展」

12月1日(金曜日)から1月25日(木曜日)までの期間で、「絵双六とお伽ばなし展」を開催しています。

本展では、明治から昭和にかけて雑誌のお正月号の付録として人気だった、絵双六やお伽ばなしの絵本を紹介します。

明治時代以後は文明開化・富国強兵をテーマにした双六が現れ、国威発揚の手段として用いられるようになったことがうかがわれます。

紅葉がきれいです

文学館の庭園のもみじが、赤、オレンジ、黄色に染まり、グラデーションになってとてもきれいです。写真は、色とりどりに染まったもみじが朝日に照らされたものです。ご来館の際は、ぜひご覧になってください。

11月18日は、少しですが初雪も降り、寒くなってきました。調節できる服装でお越しください。

(令和5年11月21日撮影)

11月の文学館

(文学館の庭園)

(通路から望む景色)

(記念館前)

(令和5年11月7日撮影)

11月に入り、文学館前の庭園が色づき始めました。写真の日は、朝に雨が降った後で、苔の上に紅葉が被さり、晴れ間が差し込んでとても綺麗です。紅葉のシーズンです。

蘆花先生は、10回の伊香保の訪問の中で、11月に訪れたことがあります。4回目の訪問です。先生の代表作の一つである「黒い目と茶色の目」が書き終わった頃で、夫婦共に疲れ切った時期で、疲れを癒やしに8年ぶりに伊香保に訪れました。また、今回から案内される二の段別荘は、この後から蘆花先生が伊香保に訪れる際に案内される別荘で、終焉を迎えた場所でもあります。

この時のことを「新春」で綴っています。奥様を思う蘆花先生の気持ちが素敵です。

私共が氷雪の伊香保を辭してから、八年經ちました。此間に私はパレスチナ、露西亞の漫遊から歸つて、武藏野に半農生活をしました。其間に伊香保も追々發展して、電車が通ふやうになりました。千明の主から來遊を促す手紙に接しながら、私はついぞ往つてみることもなくて年又年を度りました。

私共にとつても、世界にとつても、記憶す可き大正三年が來ました。其五月に私は父を喪ひ、其八月に歐洲の大戰は始まりました。其九月から十月にかけ、私は煮えくりかへる腹の安全辨に「黒い目と茶色の目」を書きました。書くは一月で書きましたが、それを公にするしないについて、夫婦の間に惡戰苦鬪の日が續きました。私はあまりに苦しむ妻を見かねて、一度は書いた原稿の一部を破毀し、而して全部を妻に渡して出版を思ひとまりました。然し妻は獨で讀んで私の子供時代の追懷の條に到つて、それを埋没するに忍びなくなつて來ました。この書を早晩でなければならぬものと認めたのでした。彼女は終に我を折つて、出版に同意してくれました。私も妻も連日の揉み合ひで、心身共に疲れ切つて居ました。妻が伊香保を私に思ひ起こさせてくれました。おゝ伊香保、然だ、伊香保だ、仁泉に限る、此様な時にはあの仁泉に限る。

私共は十一月の二日に小婢一人連れて、八年ぶりで伊香保に往きました。四度目であります。前橋から電車で利根河を渡って澁川で下り、此處で高崎から來た伊香保行きの終電車に乗りました。晩秋とは云ひながら、風もなくて春の様な宵でした。團々とした十五夜の月が東の空に掛つて居ます。それを右の窓から見せ左の窓から見せして、電車は山を上つて行きます。天に上る夢を見て居るかのやうでした。突然に仁泉亭の帳場の前に現はれた時、千明の人々は私共を一寸見知りませんでした。立派になった、と私はほめられました。八年の農村生活で私の體格が大分出来て居たのであります。仁泉亭の成長は更に目ざましいものでした。私共は前の三階の前に新に建增された、宏壯な三階に導かれました。伊香保は最早私共にとつてなつかしい故郷の一つです。八年ぶりに故郷に歸つて、其繁榮を見るは、私共に嬉しい事でした。何時までも唯二人で白髪になるまで密月(ハネムーン)の遊びをつゞける私共に引易へ、仁泉亭には前橋の女學校に往つて居るおいくさんの下に、もうそろゝ小學校に通ふ男子達が二人も居ました。千明の爲に長年骨を折つて中興の基礎を据ゑた須田さんは、私共同様子が無い上に、家は燒け、剰さへこれも永年世話をして居る岩崎の山林に關して私でもある様な嫌疑を受け、長いこと未決檻に囚はれの身となつて居たのが、氣の毒でありました。誰の生涯にも早晩來なくてはならぬ天の進級試驗を、須田さんは今受けて居るのでした。

此年の秋は暖い方でしたが、伊香保の十一月初旬は勿論秋も暮でした。紅葉は乾き、落葉松の葉は爛れ、遠山は最早雪でした。北風をしめ出した新三階の外硝子越しに、裸になつた小野子子持を掠めて屋後の大槻の落葉がばらばらゝゝゝゝ雨と降り鳥と亂るゝを眺めながら、私共は原稿の整理や校正に忙しい日を送りました。夜は二つの机の間に低く電燈を下ろして、夜業をしました。ルビをふつて居る妻は、時々苦しい溜息と共に原稿を投げ出しては少し横になり、また氣を取り直して仕事にかゝりました。後には氣障な部分はすべて彼女の手にかけぬことにしました。靑島の陥落も此間の出來事でした。其祝やら何やらで團隊客が多いので、私共は三階から二の段の別莊に移りました。此あたりは先には汚い小舎などがあつたのでしたが、それが皆取拂はれて、二の段から三の段、四の段まで、千明の別莊が建てられて居ました。二の段の別莊は眺望もよく、内湯もあって吾家のやうな落ち着いた氣分に私共はなりました。夜半に眼がさめますと、萬籟鳴をしづめた山上の夜に獨目さめた温泉の湯槽に落つる其音が、たうゝたらりと小鼓をうつやうであります。斯様な山の上に、斯様な贅澤な湯を何百年何千年もちつとも變らず、日となく夜となくどんゝ沸かして、惜氣もなく人の子に浴びさす阿爺の腹の太さ加減は、お話になりません。

__夜もすがら響く仁(めぐみ)の湯の小瀧

_______竭きぬ仁惠(めぐみ)の涙ぐまるゝ

妻は此時最早大病前の身體が惡くて、好きな山歩きも出來ませんでした。校正も終へたので、私は古洋服、運動靴にゲートル、の裝で毎日の様に山を歩きました。初冬の空は水の如く冴えて山は裸になりました。林を穿てば、落葉がかさこそ足の下で語ります。木の實を啄むで居る山雞が、よく私の足音に驚いて、大きな羽音をさせてばたばたと飛び立ちました。私は此あたりの山々が若々しい緑に包まれた頃、毎日の様に妻と歩き廻った十四年の昔を思い出でずには居られませんでした。今二の段の別莊に大分弱った體を息めて居る其妻が、果して昔の如く山歩きをする時があるであらうか、と私は心細くも思ひました。見睛らしへ往つた歸途に、唯一輪霜枯殘りの松虫草の花を私は見つけて、摘んで歸つて、左の歌と共に妻に贈りました。

__獨行く山路はさびし吾妹子に

_______腕假さむ日をまつむしの花

10月の文学館

つい先日まで暑かった日々が嘘のように冷え込んできました。文学館周辺の木々も少しずつ色づいてきて秋を実感できます。

伊香保の朝晩は特に冷え込みますので、調節できる服装でお越しください。

(文学館の庭園:もみじが色づいてきました。日差しが差し込んできれいです。)

(記念館前:今年のホトトギスは終わりました。来年またきれいに咲いてくれますように。)

(喫茶コーナーから望む景色:木々が少しずつ色づいてきました。もみじがきれいです。)

令和5年度企画展「夢見る女性誌展」

10月1日(日曜日)から11月24日(金曜日)までの期間で、「夢見る女性誌展」と題しまして、群馬県立土屋文明記念文学館の移動展を開催しています。

本展では、明治から昭和30年代までの女性誌の変遷を通じて、女性誌のあり方、求められた女性の生き方などを紹介しています。

蘆花先生の命日

本日9月18日は、蘆花先生の命日です。

この日は、蘆花先生を追悼する追悼茶会が4年ぶりに開かれました。

この日にあわせたように咲いた白いホトトギスをお供えし、蘆花先生を偲びました。

この日はとても良い天気でした。

また、9月18日から20日は伊香保まつりです。当館も入り口に提灯や紅白幕を設置しました。

(令和5年9月18日撮影)

令和5年度企画展「日清戦争の錦絵展」

8月1日(火曜日)から9月25日(月曜日)までの期間で企画展「日清戦争の錦絵展」を開催しています。

日清戦争錦絵は、戦争中の明治27年から28年にかけて出版された多色刷りの版画で、3枚1組のものを1作品としたものが定番で、当時300作品余りが出版されたといわれています。

なお、蘆花先生の代表作「不如帰」において、日清戦争が描かれています。主人公武男が奮闘するシーンは、次のように描写されています。

明治二十七年九月十六日午後五時、わが連合艦隊は戦闘準備を整えて大同江口を発し、西北に向かいて進みぬ。あたかも運送船を護して鴨緑江口付近にみえしという敵の艦隊を尋ねいだして、雌雄を一戦に決せんとするなり。

吉野を旗艦として、高千穂、浪速、秋津洲の第一遊撃隊、先鋒として前にあり。松島を旗艦として千代田、厳島、橋立、比叡、扶桑の本隊これに続ぎ、砲艦赤城及び軍見物と称する軍令部長を載せし西京丸またその後ろにしたがいつ。十二隻の艨艟一縦列をなして、午後五時大同江口を離れ、伸びつ縮みつ竜のごとく黄海の潮を巻いて進みぬ。やがて日は海に入りて、陰暦八月十七日の月東にさし上り、船は金波銀波をさざめかして月色のうちをはしる。

(中略)

夜十時点検終わり、差し当たる職務なきは臥し、余はそれぞれ方面の勤めに就き、声高火光を禁じたれば、上甲板も下甲板も寂としてさながら人なきようになりぬ。舵手に令する航海長の声のうつがごとく小止みなき機関の響きの艦内に満てるのみ。

月影白き前艦橋に、二個の人影あり。その一は艦橋の左端に凝立して動かず。一は靴音静かに、墨より黒き影を引きつつ、五歩にして止まり、十歩にして返る。

こは川島武男なり。この艦の○番分隊士として、当直の航海長とともに、副直の四時間を艦橋に立てるなり。

(中略)

月落ち、夜は紫に曙けて、九月十七日となりぬ。午前六時を過ぐるころ、艦隊はすでに海洋島の近くに進みて、まず砲艦赤城を島の彖登湾に遣わして敵の有無を探らしめしが、湾内むなしと帰り報じつ。艦隊さらに進航を続けて、大、小鹿島を斜めに見つつ大孤山沖にかかりぬ。

午前十一時武男は要ありて行きし士官公室を出でてまさに艙口にかからんとする時、上甲板に声ありて

「見えたッ!」

同時に靴音の忙わしく走せ違うを聞きつ。心臓の鼓動とともに、艙梯に踏みかけたる足ははたと止まりぬ。あたかも梯下を通りかかりし一人の水兵も、ふッと立ち止まりて武男と顔見合わしたり。

(中略)

左右より挟撃せられて、敵の艦隊はくずれ立ちたり。超勇はすでにまっ先に火を帯びて沈み、揚威はとくすでに大破して逃れ、致遠また没せんとし、定遠火起こり、来遠また火災に苦しむ。こらえ兼ねし敵艦隊はついに定遠鎮遠を残して、ことごとくちりぢりに逃げ出しぬ。わが先鋒隊はすかさずそのあとを追いぬ。本隊五艦は残れる定遠鎮遠を撃たんとす。

第四回の戦い始まりぬ。

(中略)

「うてッ!」武男も声ふり絞りぬ。

歯をくいしばりたる砲員は憤然として勢い猛く連べ放ちに打ち出しぬ。

「も一つ!」

武男が叫びし声と同時に、霹靂満艦を振動して、砲台内に噴火山の破裂するよと思うその時おそく、雨のごとく飛び散る物にうたれて、武男はどうと倒れぬ。

敵艦の発ち出したる三十サンチの大榴弾二個、あたかも砲台のまん中を貫いて破裂せしなり。

「残念ッ!」

叫びつつはね起きたる武男は、また尻居にどうと倒れぬ。

戦闘の激しさを迫力の描写で表現しています。武男の運命やいかに!?

7月の文学館

大正4年、蘆花先生は、奥様と共に「黒い目と茶色の目」を書き上げました。

この際、奥様は無理がたたり大病を患ってしまい、約10か月もの間、闘病していました。そんなときに主治医から療養に伊香保を薦められたのです。

6月末から7月末までの間、初めての伊香保での夏を過ごした蘆花先生は、その時のことを次のように記しています。これが伊香保5度目の逗留となりました。

「雷はお嫌いですか。」と禪僧の問答見たやうに問ひかけました。「左様。別に好きでもありません。」と私は答へました。「尤も好きな人もいないでせうが」と博士は笑ふて、雷が夏はひどいが病後の静養は伊香保が好からうと勸めてくれたのでした。

願ったり叶ったりです。退院の翌々日、私は妻と、最初から一人で看護してくれた順天堂病院の小山かく子さん、及女中二人を連れて、五度目で伊香保に行きました。而して昨秋居た二の段の別荘に入りました。去年私の肥滿に驚いた主婦は、今幽靈のやうな妻の病上がりを見るなり、「まあお瘠せ遊ばして」と泣き聲になりました。

仁泉は少しづゝ病後の妻に肉と力をつけました。小山さんは三日にあけず妻を帳場の計量器に連れて往つては、少しづゝ殖ゆる目方を嬉しがったり、もどかしがつたりするのでした。帳場の二階には、自動車の怪我あとの静養に來て居るピアニストのK嬢の浴衣姿も見えました。

吾妻博士が嚇かした雷は、毎日の様に鳴りました。伊香保に五度來ても、夏はこれが初めてなので、久しく音に聞いて居た雷様とも今度と云ふ今度やつとお近付きになることが出來ました。全く伊香保の雷は名物です。明治がまだ十代で居た頃、一夏伊香保に行啓があつた英照皇太后も驚きになつて、「伊香保は雷がひどうて」と毎々御沙汰があつたさうです。伊香保を愛するは私共人の子ばかりかと思ふたら、雷様も伊香保が大お好きなのでした。鉄分の多い温泉の沸く此山には、雷を牽きつける力が籠つて居るのでせう。随分良い天氣で、氷を取り寄せる暑い日が、嘘の様にかき曇って、小野子子持が世の終りの審判の日の書き割りでもありそうな、いやな凄い金灰色になつてきます。吾妻川の上流、草津の方角で、遠寄せの太鼓がそろゝ鳴り出します。五分も立たぬ内に、ごろゝ、ざあ、ぴかり、ぴしやり、ぱちり、大どろゝになります。寝そべつて、小山さんが讀む探偵小説など澄まして聞いては居ても、決して好い氣もちはしません。一度は、あッと思いました。正に頭上と思つたのでしたが、それでも直徑にして一丁はある杉森に落ちたのでした。後で往つてみると、三尺周の杉が反面さゝらにされ、雷様手製の焚つけを子供が四五人で拾ふているのでした。雷と利根の鮎は、伊香保の夏の名物です。

蘆花先生が過ごした夏は、それは激しい雷のようでした。現在の伊香保も、梅雨が明けた時期から雷や夕立が発生します。雷がお好きな人はいらっしゃらないかもしれませんが、この夏、伊香保にお越しの際に雷様に遭遇した際は、蘆花先生の気持ちを味わっていただけるかもしれません。

(7月に入り、竹の灯りが花火になりました)

(記念館前)

(ホトトギスが大きく育っています。)

6月の文学館

梅雨に入り、今日(令和5年6月9日)は小雨がちらつく天気ですが、苔にとっては良い天気のようで、緑が映えてとてもきれいです。

(文学館の庭園)

記念館前のホトトギスもすくすくと育っています。

ツツジやヤマボウシもきれいな花を咲かせています。

(記念館前:ツツジがきれいです。)

(ホトトギス:すくすく育っています。)

(令和5年6月9日撮影)

5月の文学館

文学館から見える景色は、緑が多く、とてもきれいな季節になりました。

(文学館の庭園)

(記念館前)

(記念館前のホトトギスも大きくなってきました。)

蘆花夫妻が初めて伊香保に訪れた時期は、ちょうど今の季節と同じ頃の、明治31年5月5日、第5回の結婚記念日を過ごした後でした。その際、蘆花先生は「新春」の「春の山」に次のとおり記しています。

『赤城と子持と小野子の間からちよいちよい頭を出して居る男體白根から越後信州境の遠山の残んの雪の美しさ、吾妻川の谷から起る雲霧の面白さ、落葉松の芽出しの美しさ、總じて若葉の色の鮮やかさ、水澤道の蕨野の好さ、榛名湖畔の紅がかつた彼櫻の美しさ、山女や生椎蕈の甘さ。私は伊香保がしみゞ好きになりました。』

初夏の今は、ツツジも見頃になってきています。ご来館の際は、景色もゆっくりとご覧になってください。

(記念館から見える景色)

(文学館から見える景色)

(令和5年5月10日撮影)

令和4年度企画展「紙芝居展」

5月1日(月曜日)から7月28日(金曜日)までの期間で、「紙芝居展」と題しまして群馬県立土屋文明記念文学館の移動展を開催しています。

紙芝居は、昭和5年頃に「黄金バット」「鞍馬天狗」などの街頭紙芝居として登場した日本特有の文化財です。

本展では、紙芝居のルーツをたどり、最初期の街頭紙芝居から教育紙芝居などさまざまな紙芝居とその歴史を紹介しています。

4月の文学館

4月を迎え、伊香保も春めいてきました。

文学館の周辺では、樹木が芽吹き、花も咲き出しました。

(文学館周辺の草花)

(文学館の庭園)

(記念館前)

(記念館前のホトトギスも芽吹きました。)

徳冨蘆花先生の作品「新春」の「春の山から」には

私共の心は直ぐ伊香保へ向かいます。

伊香保は私共にとつて大切な生の策源地と何時の間にかなつて了(しま)いました。

と記されています。

蘆花先生夫妻は、伊香保の春の景色を眺めて、どのようなことを感じておられたのでしょうか。

ご来館の際は、蘆花先生の見た景色をゆっくりとご覧になり、春の息吹を感じていただければと思います。

(文学館から見える景色)

(令和5年4月12日撮影)

3月の文学館

3月に入り、暖かい日も増えてきました。もうすぐ春が訪れるということで、文学館の入口付近の竹のあかりも模様替えしました。

梅の花が咲いている竹や、今年の干支であるうさぎが跳ねたりお月さまを眺めていたりする竹もあります。

夕暮れなど、明かりが灯った際はぜひご覧になってください。

(令和5年3月6日撮影)

令和4年度企画展「渋川の碑めぐり展」

3月1日(水曜日)から4月23日(日曜日)まで、企画展「渋川の碑めぐり展」を開催しています。

渋川市の各所に建立された芭蕉の句碑や、伊香保地区に建立された万葉歌碑を写真やパネルなどで紹介するほか、万葉歌碑の拓本や関係する万葉集なども展示します。ぜひご覧になってください。

(令和5年3月2日撮影)

令和4年度企画展「絵双六とお伽ばなし展」

1月1日(日曜日)から2月26日(日曜日)までの期間で企画展「絵双六とお伽ばなし展」を開催しています。

徳冨蘆花記念文学館が所蔵する、明治から昭和にかけて雑誌のお正月号の付録として人気だった絵双六やお伽ばなしの絵本を紹介します。

戦国時代や未来の世界で冒険をする絵双六や、明治時代に文明開化・富国強兵をテーマにした絵双六の展示のほか、「一寸法師」や「ねずみの嫁入り」などの絵本やちりめん本を展示します。ぜひご覧になってください。

年末休館のお知らせ

文学館は、12月25日から29日までは年末休館となります。

本日、伊香保では初雪が降りました。伊香保にお越しの方は、雪に備えてお越しください。

(令4年12月24日撮影)

11月の文学館

入口前の風景

通路から見える景色

記念館前

記念館内から見える風景

11月に入り、気温も下がってきたことから、文学館から見える景色が色づいてきました。

紅葉のシーズンの到来です。湯元の河鹿橋もライトアップが始まっております。

昼間は暖かくても夕暮れや夜間は気温が下がりますので、調節のできる暖かい服装でお越しください。

(令和4年11月2日撮影)

令和4年度企画展「日清戦争の錦絵展」

10月25日(火曜日)から12月24日(土曜日)までの期間で企画展「日清戦争の錦絵展」を開催しています。

日清戦争錦絵は、戦争中の明治27年から28年にかけて出版された多色刷りの版画で、3枚1組のものを1作品としたものが定番で、当時300作品余りが出版されたといわれています。

この企画展では、当館が所蔵する錦絵を展示しています。保存状態が良いため、色彩がとても良好な状態で展示しておりますので、ぜひご覧になってください。

紅葉シーズンまでもう少し

文学館から見える樹木が色づいてきました。

つい先日までの日差しが強く暑い日々が嘘のように涼しくなってきました(本日の気温は15℃)。

もう少しすると紅葉のシーズン到来ですね。

気温差があると思いますので、調節できる服装でお越しください。

(令和4年10月9日撮影)

本日、快晴です

台風の影響で天気の悪い日が続いておりましたが、本日は、すっきりと気持ちの良い秋晴れとなりました。

子持山と小野子山の鞍部から、峰を連ねる武尊山、その向こうに尾瀬の至仏山、そして遙か利根源流の平ヶ岳までその姿を見せてくれました。

(全景)

(武尊山。標高2158メートル)

(至仏山。標高2228メートル)

(平ヶ岳。標高2141メートル)

(撮影日令和4年9月29日)

蘆花先生の命日

9月18日は蘆花先生の命日でした。

この日にあわせたかのように白いホトトギスが咲いてくれました。

このお花をお供えし、蘆花先生を偲びました。

(令和4年9月18日撮影)

秋の訪れ

9月に入り、暑い日が続きますが、朝晩は涼しくなり秋めいてきました。

文学館の灯りも、もみじに変わり秋に模様替えをしました。

記念館前のホトトギスが咲き始めました。

紫色の花は、たくさん咲き出しましたが、白い花はこれからのようです。

蘆花先生の命日である9月18日の頃には、白い花もたくさん咲くことでしょう。

(令和4年9月12日撮影)

9月の文学館

9月1日の気温は、23℃と比較的過ごしやすい気温でしたが、若干雨が降ったこともあり、文学館のラウンジから見える小野子山に大きな雲がかかっていました。

文学館のラウンジから見える景色は、日々表情を変えますので、ご来館の際はぜひゆっくり景色をご覧ください。

また、雨がたくさん降ると、時々下の川からサワガニが遊びにきます。かなり険しい道のりだと思うのですが実に不思議です。

もし見かけた際は、係員にお声かけください。

8月の文学館

当館の記念館前にホトトギスがたくさん生えてきました。

もう少したてば綺麗な花を咲かせてくれると思います。

(令和4年8月4日撮影)

令和4年度企画展「浮世絵展」開催中

6月28日(火曜日)まで、企画展「浮世絵展」を開催しています。

初代広重や玉蘭斎貞秀による『伊香保八景』と、江戸から明治期の伊香保の浮世絵を展示しています。

(令和4年5月31日撮影)

4月の文学館

長い冬が終わり、暖かな春がやってきました。

当文学館の樹木も葉が繁りだし、新緑がまぶしく感じ始めました。

喫茶コーナーからの景色も新緑が多くなってきましたが、遠くの山にはまだ少し雪が残っています。

(令和4年4月23日撮影)

令和3年度企画展「日清戦争の錦絵展」

3月2日(水曜日)から4月29日(金曜日)まで、企画展「日清戦争の錦絵展」を開催しています。

日清戦争錦絵は、戦争中の明治27年から28年にかけて出版された多色刷りの版画で、3枚1組のものを1作品としたものが定番で、当時300作品余りが出版されたといわれています。

この企画展では、当館が所蔵する錦絵を展示しています。

(令和4年3月11日撮影)

令和3年度企画展「渋川の碑めぐり展」

2月2日(水曜日)から2月28日(月曜日)まで、企画展「渋川の碑めぐり展」を開催しています。

渋川市の各所に建立された芭蕉の句碑や、伊香保町に建立された万葉歌碑の紹介をしています。

(令和4年2月14日撮影)

春の訪れ

もうすぐ2月を迎えますが、まだまだ寒い日が続きます。

暦の上ではもう春ということで、文学館の入り口に竹の灯りを設置しました。

日が暮れてくるとあかりが灯り、とてもきれいです。

(令和4年1月27日撮影)

野鳥の食事

この冬、3回目の積雪もあり、寒さが一段と厳しくなりました。

そのような中、野鳥が食事に来てくれました。

今回は、ヤマガラがやってきましたが、シジュウカラなども食べにきてくれます。

(令和4年1月19日撮影)

令和3年度企画展「絵双六(えすごろく)とお伽(とぎ)ばなし展」開催中

12月1日(水曜日)から1月30日(日曜日)まで、企画展「絵双六(えすごろく)とお伽(とぎ)ばなし展」を開催しています。

明治から昭和にかけて、雑誌のお正月号の付録として人気だった絵双六(えすごろく)や、お伽(とぎ)ばなしにまつわる資料を紹介しています。

(令和3年12月10日撮影)

冬の訪れ

ここ最近の冷え込みで、晴れていても、昼の気温が10度を下回るようになりました。

今朝は、当館敷地内にすっかり落ちた葉に昨日の雪が薄く積もっていました。

お車で伊香保へお越しの際は、スタッドレス等の冬用タイヤをご用意ください。

(令和3年11月28日撮影)

紅葉シーズンを迎えて

夏のような暑さが続いたかと思えば、足早に秋が深まり、紅葉のシーズンを迎えました。

当館喫茶コーナーからの眺めも、ふと足を止めたくなるような色づきです。

日差しは暖かいですが、風が冷たく、朝晩も冷え込みが強くなりました。暖かい服装でお越しください。

令和3年度企画展「夢みる女性誌展」開催中

10月1日(金曜日)から11月28日(日曜日)まで、群馬県立土屋文明記念館文学館より資料をお借りし、企画展「夢みる女性誌展」を開催しています。

明治時代から昭和にかけて発刊された女性誌を中心とした展示で、女性誌のあり方や、女性の求められていた生き方を紹介しています。

令和3年度蘆花忌に寄せて

9月18日(土曜日)は、蘆花先生の命日(蘆花忌)でした。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら、今年度も蘆花先生を偲ぶ蘆花祭は中止となりました。

当館におきましては、蘆花先生の代表作「不如帰(ほととぎす)」にちなみ、白いほととぎすの花をお供えしました。